Вдохновляющий

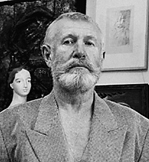

Головницкий Лев Николаевич

Головницкий Лев Николаевич,(1929 – 1994), скульптор-монументалист, народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е.Репина.

С 1944 по 1947 годы занимался в изостудии Дворца пионеров имени Н.К. Крупской у педагога Лошакова Михаила Мироновича.

В 1947-1952 годы получает образование в Саратовском художественном училище. Дипломной работой начинающего скульптора стал образ любимого с детства писателя Николая Алексеевича Островского.

Признание к молодому скульптору пришло в октябре 1958 года с открытием на Алом поле в Челябинске памятника Орлёнку, который стал визитной карточкой города. Комсомольцы и молодёжь города при выборе варианта памятника комсомольцам-героям Октябрьской революции и Гражданской войны на Урале отдали предпочтение скульптуре Головницкого. В 1967 году за памятник Орлёнку Льву Николаевичу вручили премию Ленинского комсомола.

Л.Н. Головницкий был приверженцем стиля социалистического реализма. В его работах отражены выдающиеся деятели и важные события Советского государства.

В 1959 году в Челябинске на площади Революции был установлен памятник В.И.Ленину работы Л.Н.Головницкого и В.С.Зайкова.

9 мая 1966 года в Магнитогорске открыт памятник «Первая палатка», посвящённый первостроителям Магнитки. На нём высечены стихи Бориса Ручьёва: «Мы жили в палатке с зелёным оконцем, промытой дождями, просушенной солнцем, да жгли у дверей золотые костры на рыжих каменьях Магнитной горы».

Подвигу уральцев в Великой Отечественной войне посвящены памятник танкистам-добровольцам и монумент «Память», установленные в Челябинске, монумент «Тыл - фронту», установленный в Магнитогорске.

В 1977 году скульптору присуждена Государственная премия РСФСР им. И.Е.Репина за скульптурные композиции «Уральцы», «Гимн борцам», «Межи перепаханы».

Среди других монументальных работ Головницкого: памятник А.С. Пушкину (совместно с Э.Э.Головницкой) в Челябинске, бюсты дважды Героям Социалистического Труда академику В. А. Макееву в Коломне и генеральному конструктору ЧТЗ И. Я. Трашутину в Челябинске.

В 1980 году скульптор окончил Магнитогорский педагогический университет. Стажировался в Москве. Совершал творческие поездки в Италию, Японию, Чехословакию, США, Францию. Участвовал в областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставках.

С 1987 года Лев Николаевич жил в Красноярске, работал секретарём Сибирского-Дальневосточного отделения АХ СССР, руководил скульптурной мастерской, преподавал в Красноярском художественном институте на кафедре скульптуры.

В 1993 году уехал в Екатеринбург, где и остался жить с семьёй.

Лев Николаевич активно занимался общественной деятельностью. Он избирался членом правления и председателем Челябинской областной организации Союза художников, членом правления СХ СССР, членом бюро Челябинского обкома КПСС, депутатом Челябинского горсовета, народным депутатом СССР, делегатом XXIII и XXVI съездов КПСС, XVI съезда ВЛКСМ, I–VII съездов художников СССР, I–VI съездов художников РСФСР.

Л.Н. Головницкий награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1986), серебряной медалью АХ СССР имени Е. В. Вучетича (1980), удостоен званий «Народный художник РСФСР» (1980), «Действительный член АХ СССР» (1988). Имя скульптора было занесено в Книгу почёта ЦК ВЛКСМ.

Библиография:

2. Материалы сайта «Лица Зауралья»

Арт-знакомство с монументальным искусством и известными скульпторами Челябинска «Вхожу, ваятель, в твою мастерскую...»

(материалы сайта Челябинской областной юношеской библиотеки)

Кацев Владимир Зеликович

Кацев Владимир Зеликович (1929-2013), заслуженный архитектор Казахстана, почетный профессор Международной академии архитектуры стран Востока, почетный профессор Казахской государственной архитектурно-строительной академии, член правления Союза архитекторов республики Казахстан.

Родился на Украине. Рисованием занимался с детства. Семья Кацевых была эвакуирована в Челябинск в начале Великой Отечественной войны. Владимир Зеликович стал заниматься в изостудии Дворца пионеров и школьников у педагога Лошакова Михаила Мироновича.

В 1953 году окончил архитектурный факультет Харьковского инженерно-строительного института, в 1963 году - аспирантуру при Академии архитектуры в Москве.

В 1959 году откомандирован в Госстрой Казахской ССР. С 1959 года - главный архитектор «Казгорстройпроекта». С 1967 года - главный архитектор, руководитель мастерской № 5 ГПИ «Алмаатагипрогор». С 1989 года - главный архитектор проектов архфонда Союза архитекторов Республики Казахстан.

С 2010 года - председатель Алматинского городского филиала Союза архитекторов Республики Казахстан.

Среди работ: рельеф на фронтоне театра юного зрителя в г.Алматы (1963, художники Е.Сидоркин, О.Богомолов), памятник Чапаеву В.И. в г.Уральск (скульпторы М.Айнеков, Б.Тулеков, архитектор П.Кривенко), фонтан «Семиречье», памятник писателю Г.Мусрепову в г.Алматы (скульптор К.Сатыбалдин), памятник А.Молдагуловой в г.Актюбинск.

Является автором и главным архитектором проектов строительства в Казахстане: Дворца спорта им.Балуана Шолака, плавательного бассейна «Динамо», плавательного бассейна и спортивного зала горнолыжной базы Чимбулак, высокогорного спортивного комплекса «Медеу», здания Алматинского цирка и мн.др.

Неоднократный участник республиканских и зарубежных художественных выставок.

Владимир Зеликович Кацев - лауреат Государственной премии СССР (1975), Ордена Курмет (1999), награжден золотой медалью Союза архитекторов Республики Казахстан (1999), ветеран труда.

Библиография:

- Энциклопедия Алматы

- Материалы сайта «Кто есть кто в республике Казахстан»

Бессмертные дела современников

«Сейчас стал популярен здоровый и культурный досуг, особенно популярно катание на коньках. Причём, многие хотели бы получать удовольствие, и улучшать своё здоровье занимаясь катанием на коньках, не только зимой, но и в другое время года тоже.

Однажды, по телевизору, увидела, что где-то в Подмосковье, собираются строить круглогодичный ледовый каток под открытым небом. Для проектирования такого сооружения будут приглашены специалисты из Европы, имеющие опыт по созданию таких объектов.

Я была очень удивлена, узнав, о том, что опытные специалисты приглашаются из такого далека. Хотя, теперь уже, тоже рубежом, только гораздо ближе по духу и особенностям жизни, существуют бывшие свои специалисты. Специалисты, которые спроектировали и построили объекты аналогичных требований.

Объекты эти, не имеют аналогов в мире по сложности конструкций, и удовлетворяющие огромным требованиям.

Я имею в виду высокогорный спортивный комплекс «Медео», который расположен на высоте 1691,2 м. над уровнем моря в горном урочище реки Малой Алматинки, что в предгорьях Тянь-Шаня, в Казахстане.

Одним из главных авторов «Медео» является архитектор Владимир Кацев. Заслуженный архитектор Казахстана, лауреат Государственной премии СССР, почетный профессор Международной академии архитектуры стран Востока, почетный профессор Казахской государственной архитектурно-строительной академии, член правления Союза архитекторов республики РК, Владимир Зеликович не просто любит город у гор, он один из создателей его современного облика.

С 2010 года по настоящее время – председатель Алматинского городского филиала Союза архитекторов РК.

Неоднократный участник республиканских и зарубежных художественных выставок.

Заслуженный архитектор РК. Почетный архитектор РК.

Хобби – ювелирный дизайн, акварель, графика.

Литературные пристрастия – хорошая поэзия.

Как и многие дети, Владимир Кацев любил в детстве рисовать. Тогда его семья жила в Харькове. Родители были инженеры-конструкторы. С ранних лет отец водил сына в Художественную галерею, одну из лучших в СССР.

Многое запомнилось из детских культ. походов. А со 2-го класса родители стали водить в изостудию Дворца пионеров.

Когда началась война, ХТЗ перебазировали в Челябинск. В то время мальчик заканчивал 5-й класс и вновь пошел в изостудию Дворца пионеров. Хотел быть скульптором — вырезал из дерева лосей, оленей. Инструментов тогда не было, затачивали ножи из обломков ножовок.

Из интервью Кацева В.З. одной из казахстанской газет:

«…Всем нам очень повезло с учителем. Михаил Миронович Лошаков еще в Первую мировую войну окончил художественную школу.

Так вот, наш учитель был сезаннист. А мы, школяры, об этом и понятия не имели. Сезанн, Матисс, Пикассо, Модильяни — все были за семью печатями. Это же не социалистический реализм. И Михаил Миронович начал нам открывать глаза. Преподавал он нам с 5-го до 9-го класса, потом ему это запретили, а затем и уволили.

Сидел я за одной партой с будущим известным скульптором-академиком, народным художником СССР, президентом Урало-Сибирского филиала Академии художеств Львом Николаевичем Головницким. После окончания школы стал я думать, куда поступать. Решил: только туда, где будет общежитие — денег на частный угол не было. Приемлемый ответ пришел лишь из Харьковского инженерно-строительного института (ХИСИ): если поступите — поселим.

— Такой вот случайный момент может стать в жизни поворотным.

— Да все в нашей жизни случайно, и наше появление на свет — тоже. Встречаю в ХИСИ своего приятеля, еще довоенного, он учился на 2-м курсе архитектурного факультета: «Хочу, — говорю, — на скульптурный». А он: «Да кому это нужно!» — «А что нужно?» — «Строить нужно! Проектировать!» Харьков за время войны был ужасно разрушен, дважды переходил из рук в руки. Отнес я документы, конкурс был страшный — фронтовики шли вне конкурса. Из школьников нас поступило двое, потому что спецпредмет — рисунок, акварель — мы сдали на пятерки. Выучку я получил в Челябинске — дай Бог всякому! И в ХИСИ рисунок, акварель и лепка входили в число приоритетов. Не сделаешь несколько десятков натурных этюдов — не получишь зачет. Мы все стали и рисовальщиками неплохими, и скульпторами-лепщиками 5-го разряда.

Я несколько лет преподавал в Казахской государственной архитектурно-строительной академии (КазГАСА) и с сожалением говорю, что у нас всей этой подготовке внимания уделяется несравнимо меньше.»

Медео - самый высокогорный комплекс в мире для зимних видов спорта (скоростной бег на коньках, хоккей с мячом , фигурное катание и др.), с площадью искусственного ледового поля - 10,5 тыс. кв. м., толщина ледового покрытия на катке составляет 2,3 метра из материалов 20 наименований .Арена стоит на железобетонной плите , под которой проложено 170 км труб с хладоносителем. Одновременно ледовая арена вмещает в себя от 2 до 3 тысяч человек. Вместимость трибун после реконструкции увеличена с 7200 до 8500 зрителей. Установлено новое мультимедийное табло, позволяющее отражать результаты спортивных игр, транслировать телепрограммы, тематические и рекламные ролики. Новые современные холодильные установки, позволяют поддерживать лед с 1 октября по 1 апреля. Со стороны гл. подъезда и сев. ворот ледовая арена имеет многоярусный пандус и лестницу красного гранита , в виде горных скал. Выполнены над сев. стороной арены, со стороны стадиона световое табло пл. 260 кв.м ; с внешней стороны над входом- висит огромный рельеф «Конькобежцы» (худ. Я.Нимец, В.Константинов).

Дворец спорта республики, плавательный бассейн «Динамо», пансионат, плавательный бассейн и спортивный зал горнолыжной базы Чимбулак, здание Алма-Атинского городского акимата, фонтан «Восточный календарь» у здания Академии наук РК (совместно с художниками В. Твердохлебовым и А. Татариновым).

Особой гордостью зодчего являются его работы, конечно же, высокогорный спортивный комплекс «Медео» и Казахский государственный цирк.

Вот, что рассказал об одном из любимых своих архитектурных творений – цирке, сам мастер в том же интервью:

— Цирк, как чашечка цветка, над всей мишурой возвышается.

— Тем не менее этому цветку был нанесен серьёзный ущерб в результате всяких перестроек в ходе коммерциализации. И все же в нем такой запас прочности — и эстетической, и технологической, что на сегодняшний день это здание по своему классу одно из лучших в мире. Знаю это со слов моих коллег-москвичей.

Мало кто догадывается, что цирк — это объект особой сложности. Во-первых, там сотни закладных деталей, куда цепляются лонжи, канаты, сетки для страховки. Желательно, чтобы во всех цирках эти детали были на одних и тех же местах, потому что гастролеры из разных стран должны за один-два дня освоить новую для них арену. Во-вторых, масса линий внутренней и внешней связи, включая правительственную.

… схема размещения линий связи — моя. Приходя в цирк, никто не видит коммуникационной «анатомии», все красиво. Потому что спрятано. Но не в этом самые главные сложности.

… по циркам никаких нормативных материалов не было и нет по сей день. Мне понадобилось встречаться и с Юрием Никулиным, и с Игорем Кио, и с Вальтером Запашным. Вся необходимая информация собиралась по крупицам. Такой сбор ведется почти по каждому новому объекту. Всякий раз как в первый раз.

... В цирке ведь свои законы и порядки. Допустим, ваш номер связан с серьезным риском, но если вы сможете доказать худсовету свое право выступать без страховки и лонжи, то — пожалуйста. Случись на стройке ЧП — прораба могут и посадить. А в цирке, если воздушный гимнаст упал на арену и сломал ногу или разъяренный хищник ободрал дрессировщика, — ну что ж, это собственный риск артиста, издержки номера, несчастный случай. Это цирк!

… удалось отстоять для Алма-Аты наш проект индивидуального цирка…»

Аналогов Казахстанского цирка не существует нигде в мире.

Во время учёбы в институте, на лекциях по «Истории современной архитектуры», наряду с лекциями о зарубежном зодчестве, нам рассказывали о современных отечественных архитекторах тоже.

С гордостью наш преподаватель рассказывал о нашем соотечественнике Кацеве В.З., выдающемся архитекторе, который, к тому же, был не просто соотечественник, а ещё и преподавал в нашем ВУЗе. И, добавлял при этом, что если бы Кацев где-нибудь в другой стране запатентовал хотя бы одно из своих конструкторских изобретений, он мог бы жить безбедно до конца своих дней, нигде не работая.

Мне довелось столкнуться с этим человеком в очень близком общении. Это произошло всё случайно, во время моей учёбы в институте на защите одного из учебных проектов – проект типографии.

Свои работы, вычерченные тушью, и красиво поданные в цвете, мы – студенты, выставляли в рекреации, а наши преподаватели ходили возле наших работ, и занимались их обсуждением и оценивая .

Случилось так, что мой преподаватель, с которым я делала свою учебную работу, заболел, и защищать меня было некому.

Стоят наши подрамники, буквой «П» в рекреации, и обсуждают преподаватели каждую работу персонально. Я наблюдаю за всем этим действом издалека, из коридора. Только доходит дело до моего подрамника, всю эту комиссию кто-нибудь, да уведёт к другому. Я уже совсем было расстроилась, как вдруг приходит какой-то мужчина с фотоаппаратом и начинает рассматривать все выставленные подрамники.

Я потом узнала, что это был Владимир Зеликович. И именно ему я благодарна за ту отличную оценку за проект типографии. Это он защитил меня на том выставлении проектов. Тогда я поняла, что и у меня тоже может что-то получаться.

Владимир Кацев является не только архитектором, но и великолепным рисовальщиком, отличным конструктором и преподавателем».

Евдокия Иванова

Кудрявцев Александр Петрович

Кудрявцев Александр Петрович (1938-2011), скульптор, член Союза художников СССР (1975), действительный член Петровской академии наук и искусств (1999).

Начальное художественное образование получил в изостудии Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской (педагог В.Ф. Подгорнов).

В 1965 году окончил отделение живописи и оформительского искусства Свердловского художественного училища. Область творческих поисков — синтез живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры. Среди работ А.П.Кудрявцева круглая скульптура, рельеф, пространственные композиции. Основной материал — шамот.

Кудрявцев - автор ряда натюрмортов в керамике: «Натюрморт с маузером» (1977), «Натюрморт с раскрытым этюдником» (1974), «Натюрморт с вазочкой» (1974) и др. В числе его работ — портреты: художников Л.Я. Кудрявцевой (1977), В.Ф. Тайницкого (1975), Н.Я. Третьякова (1977); автопортрет (1975). Значительное место в творчестве Александра занимают образы А.А. Ахматовой, А.С. Пушкина.

Программным произведением 1980—90-х гг. является композиция «Мой город» (1985).

С 1980-х годов в своих произведениях автор обращается к историческому прошлому: «Северная Русь» (1990), «По былинам нашего времени» (1992), «Осенний сад» (1992), «Ренессанс» (1994— 95), «Привезенные автором из страны, где он никогда не был, фрагменты античных сооружений» (1994—97).

Одна из самых известных работ зодчего - горельеф «Живопись. Ваяние. Зодчество» (кованая медь; 1981) украшает фасад Выставочного зала регионального отделения Союза художников России на ул. Цвиллинга в Челябинске.

А.П.Кудрявцев является автором работ в жанре монументальной, монументально-декоративной, мемориальной пластики: «Пионерия Страны Советов» во Дворце пионеров и школьников им. Н.К.Крупской г.Челябинска (керамика, глазурь; 1980); «Живопись. Ваяние. Зодчество» (горельеф, кованая медь; 1981) на фасаде Выставочного зала ЧОСХ; «Руки трудовые» на проходной ЧТЗ (рельеф, кованая медь; 1983) и др.

Композиция «Пионерия Страны Советов» (театральный корпус Дворца пионеров и школьников) общей площадью 80 кв.м. посвящена страницам истории пионерской организации, рассказывает о ее становлении, участии пионеров в Великой Отечественной войне, мирных делах и отдыхе.

С 1967 года участник областных, зональных, республиканских, всесоюзных выставок. Персональные выставки состоялись в Челябинской областной картинной галерее (1993), Выставочном зале Челябинского отделения Союза художников (1998).

В 1995-99 годы Александр Петрович возглавлял Челябинское отделение Союза художников, в 1999 году избран секретарем Союза художников России по Уральскому региону. Награжден дипломом Российской АХ (1998). Работы А.П.Кудрявцева представлены в собраниях картинной галерее Челябинска, Магнитогорска, Министерства культуры России.

Библиография:

1. Энциклопедия «Челябинск»

2. Энциклопедия Челябинской области

Горькавый Николай Николаевич

Горькавый Николай Николаевич, ученый, специалист в области небесной механики и космогонии, доктор физико-математических наук (1990 г.), лауреат Государственной премии СССР (1989 г.).

С 1974 года занимался в Научном обществе учащихся Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской - в секции теоретической физики (руководитель - профессор М.С. Свирский) и секции химии (руководитель Ю.Г. Цитцер). Участвовал в трех сборах Научного общества учащихся «Курчатовец» в 1975-1976 годах.

В 1976 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 92 г.Челябинска.

За создание модели и прибора для изготовления коллоидных растворов металлов методом распыления электродов и комплекта приборов для школьного химического кабинета был удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР (1976 г.).

В 1981 году окончил ЧелГУ, в 1986 году - аспирантуру в Москве. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию «К динамике планетных колец», в 1990 году — докторскую «Физика планетных колец». В содружестве с академиком А.М. Фридманом объяснил образование и структуру колец вокруг планет-гигантов, факторы, определяющие их стабильность; рассчитал орбиты предполагаемых спутников Урана, оценил вероятность их обнаружения с Земли. 24 января 1986 года его гипотеза была подтверждена американской межпланетной станцией «Вояджер-2». Н.Н. Горькавый разработал единую модель образования спутниковых систем Сатурна, Юпитера и Нептуна; предложил объяснение происхождения спутников планет-гигантов, а также особенностей колец Нептуна.

В 1986-1998 годах работал в Крыму, в Симеизской обсерватории.

В 1998 году, получив за работы по зодиакальной пыли премию и приглашение Национальной академии наук США, начал работать в НАСА, в Центре космических полетов им. Годдарда, под руководством Джона Мазера (Нобелевского лауреата по физике 2006 года). С 2011 года работает в группе спутника «Суоми» (НАСА/НОАА).

Автор свыше ста научных работ и монографии по физике планетных колец.

Малая планета № 4654, открытая крымским астрономом Н.С.Черных (1977 г.) и зарегистрированная (1996 г.) в Международном каталоге малых планет, получила имя Горькавого.

Н.Н. Горькавый известен как писатель-фантаст, автор детского научно-фантастического романа-трилогии «Астровитянка», популяризатор науки для юных читателей. Николай Николаевич - автор статей в Детской Энциклопедии издательства «Аванта+», один из соавторов тома «Астрономия» (1998 г.).

В 2006 году рукопись романа «Девочка с хрустальными волосами» (авторское название «Астровитянки») вышла в финал в литературной премии книг для детей «Заветная мечта» в номинации «За лучшее произведение в жанре научной фантастики или фэнтэзи».

В 2012 году вышла книга Н.Н. Горькавого об учёных и больших научных открытиях «Звёздный витамин», которая открыла серию «Библиотека вундеркинда».

Серия продолжилась очередным сборником научных сказок «Небесные механики».

Сказки были напечатаны в журналах «Наука и жизнь» в 2010-2015 годы и доступны для прочтения в библиотеке Дворца пионеров и школьников.

По материалам сайтов: http://chel-portal.ru/, http://fedpress.ru/ и https://ru.wikipedia.org/

Кожевникова Светлана Юрьевна

Кожевникова Светлана Юрьевна, хореограф, педагог, выпускница Дворца пионеров и школьников.

С 1978 по 1984 год занималась в хореографическом коллективе ансамбля песни и танца им.Я.А.Вейцкина.

С 1989 года, после успешного окончания Челябинского государственного института культуры, Светлана Юрьевна работает во Дворце пионеров и школьников им. Н.К.Крупской педагогом хореографического коллектива «Перезвоны».

Деятельность Кожевниковой С.Ю. пронизана творчеством, неординарным подходом к воспитанию детей, ответственностью, полной самоотдачей делу, которому она служит. Её педагогическое кредо – «воспитание творчеством». Неиссякаемое трудолюбие, профессиональная педагогическая одарённость, любовь к искусству помогли Светлане Юрьевне стать мастером своего дела. Она в совершенстве владеет методикой преподавания, умело и творчески использует современные и эффективные формы и методы обучения и воспитания. Опираясь на достижения педагогической науки и передового опыта, умело развивает в детях чувство прекрасного, формирует высокие эстетические вкусы, воспитывает личностные качества, умение понимать и ценить искусство, используя при этом опыт педагогов – новаторов, а также взаимодействие с учреждениями искусства и культуры.

Высокий уровень исполнительского мастерства, художественная выразительность, общая культура отличают воспитанников хореографического коллектива «Перезвоны». Именно эти качества и, конечно, любовь к танцу позволяют выпускникам коллектива успешно продолжать обучение хореографией на хореографическом факультете Челябинской академии искусства и культуры, в колледже искусства и культуры.

Свой опыт педагог представляет на городских семинарах, открытых занятиях, мастер-классах и консультациях для коллег города и области, демонстрирует результат своего труда на конкурсах, фестивалях, концертах.

За профессионализм, многолетнюю работу и вклад в воспитание и развитие творческой личности школьников Кожевникова С.Ю. неоднократно награждалась Почётными грамотами Главы Администрации г.Челябинска, Управления культуры и Управления по делам образования г.Челябинска.

Педагог ведёт активную общественную деятельность в работе челябинской хореографической ассоциации Всероссийского музыкального общества, за что удостоена знака «Отличник Всероссийского музыкального общества».

В 2010 году Светлана Юрьевна награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ.

Кожевникова С.Ю. Лауреат премии им. А. З. Иоголевича 2017г. награждена юбилейным знаком «100-летия системы дополнительного образования» 2018г.

Курносов Игорь Дмитриевич

Курносов Игорь Дмитриевич (30 мая 1985, Челябинск — 8 августа 2013, Челябинск), российский шахматист, гроссмейстер (2003).

Стабильно имел рейтинг 2650+, в мае 2010 года набрал 2680 очков, что является наивысшим показателем в карьере шахматиста. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Игорь занимал 84-е место.

Занимался шахматами во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской и СДЮСШОР. Первым тренером был отец, кандидат технических наук Д. А. Курносов; затем последовательно: А. А. Пресняков, А. Ю. Кириллов, Д. М. Троценко, А. Ю. Потапов, А. Н. Козырев, А. Н. Панченко.

Курносов Игорь Дмитриевич завоевал звание кандидата в мастера спорта в 12 лет (1997).

Чемпион Челябинска среди юношей до 11 (1996) и до 12 (1997) лет. Чемпион области среди шахматистов до 14 (1997) и 16 (1998) лет. Чемпион УрФО в возрастной группе до 14 лет (1998). Успешно выступил в финале командного первенства среди юниоров в составе сборной Челябинской области (Кострома, 1997, 1-е место), соревнованиях «Белая ладья» в составе команды Челябинской школы № 31 (Серпухов, 1999, 1-е место), финале личного первенства Министерства образования РФ в возрастной группе до 18 лет (Анапа, 2000, 1-е место; 7 очков из 9 возможных). Чемпион России среди юношей до 18 лет (Сочи, 2003; 8,5 очка из 11 возможных), бронзовый призер первенства республики среди юниоров (Ессентуки, 2003; 8 из 11). В составе сборной России стал чемпионом мира среди студентов (Стамбул, 2004). Участник международных турниров в Челябинске (1999, 4-е место), Минске (2000), Серпухове (2001, 2-е место), Алуште (2002, 1-е место), Гронингене (Голландия; 2003,2-е место), Москве (2004,2-е место). В 2013 году выиграл открытые турниры в Нахичеване и Абу-Даби, обойдя сильных соперников со всего мира. Должен был принять участие в сентябрьском (2013) Кубке АШП в Риге.

На 28-м году жизни в Челябинске гроссмейстера Игоря Курносова сбила машина. Он скончался на месте от полученных травм.

Материалы для энциклопедии предоставлены Пресняковым Анатолием Андреевичем, тренером по шахматам, педагогом дополнительного образования Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской